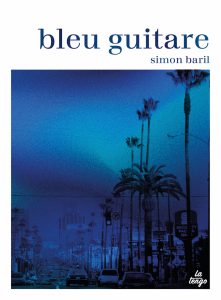

Traducteur d’auteurs américains, voix française de William Boyle, installé depuis quelques années à Montpellier, Simon Baril publie son premier roman “Bleu Guitare” aux éditions La Tengo. Le cauchemar américain d’un rocker à la guitare bleue électrique. Il dialogue avec Philippe Castelneau, libraire de Sauramps, également romancier. Ils évoquent leur passion commune pour l’Amérique.

J’ai rencontré Simon, il y a un peu plus d’un an, lors d’une manifestation organisée par Occitanie Livres & Lecture. Je venais présenter mon roman Motel Valparaiso, Simon était là pour parler de sa traduction du roman “La Mort sur ses épaules” de Jordan Farmer, aux éditions Rivages. Il publie ces jours-ci Bleu Guitare, aux éditions La Tengo. L’occasion d’échanger avec lui sur notre fascination commune pour l’Amérique, mais aussi de parler boutique et influences.

PHILIPPE CASTELNAU : Simon, après avoir lu mon livre, Motel Valparaiso, tu m’as dit : “toutes les interrogations, les émotions, les quêtes que l’Amérique inspire à ton narrateur, ou qu’il projette sur l’Amérique, ont trouvé un grand écho chez moi“. Dans “Bleu Guitare”, ton roman qui sort le 17 mai, tu décris une Amérique loin des clichés, authentique. Quel lien entretiens-tu avec ce pays ?

SIMON BARIL : Dans une large mesure, ma vie se résume à un dialogue avec l’Amérique. Avant même d’aller rendre visite pour la première fois à ma grand-tante californienne en 1986, l’année de mes huit ans, puis de partir étudier à Los Angeles dès l’obtention du bac, puis de travailler plus ou moins légalement pour une petite agence artistique de Hollywood, je ne rêvais que des États-Unis. Ce pays représentait l’Ailleurs, l’Autre Monde – meilleur malgré ses tares que je n’ignorais pas -, la Vraie Vie, bref tout ce à quoi je pouvais aspirer.

J’ai eu beaucoup de chance que mes circonstances familiales me permettent de découvrir l’Amérique réelle. Néanmoins, un mystère demeure : pourquoi, alors que nombre de mes camarades étaient eux aussi fans de chanteurs, films, séries, BD, romans, jeux vidéo américains, alors qu’une si large part de la culture qu’ils absorbaient était américaine… pourquoi leur fascination restait-elle beaucoup plus modérée que la mienne ? Je suis peut-être quelqu’un de très impressionnable. Très rêveur. Ou quelqu’un qui avait – a encore – désespérément besoin de se projeter dans un autre monde, justement.

Bien sûr, mon rapport à l’Amérique a évolué au fil des ans. L’Amérique réelle m’a passionné et je n’ai cessé d’y retourner pour rendre visite à mes amis sur les deux côtes ou me livrer aux traditionnels road-trips (avant ma prise de conscience climatique !), mais certains aspects du mode de vie américain ont fini par tempérer mon enthousiasme. Du moins ils m’ont fait prendre conscience de mon profond attachement à mon pays natal, notamment à mes racines dauphinoises même si je me sens aujourd’hui pleinement montpelliérain. Et, malgré la joie que m’a procuré l’élection d’Obama, les années Bush Jr. puis Trump et l’extrémisme d’un large pan de la société américaine m’ont conforté dans l’idée qu’on est quand même bien en France… pour le moment.

Et toi, Philippe, comment s’est construit ton rapport à l’Amérique ? Comment la place que ce pays et sa culture tiennent dans ta vie a-t-elle évolué ? Je crois savoir que tu as vécu là-bas un moment. Penses-tu que tu aurais pu y faire ta vie… si tu y avais trouvé l’amour, par exemple ?

Ça s’est fait un peu par un accident. J’ai connu mon meilleur ami, nous avions 14 ou 15 ans, par le biais d’une annonce d’échange de comics dans un vieux numéro de Strange. Nous avons ainsi découvert que nous étions voisins, et nous nous sommes alors rencontrés. Lui revenait d’un séjour passé chez son oncle en Californie, et il avait le rêve américain chevillé au corps. Je pense qu’il a fini par déteindre sur moi. Un peu par hasard, j’avais 16 ans, ma grand-mère m’a donné un numéro de téléphone que lui avait passé une amie, celui d’une association qui s’occupait d’envoyer des étudiants à l’étranger pour des séjours d’un an. J’ai appelé par curiosité le jour même.

Je l’annonçais le soir à mes parents (à qui je n’en avais bien sûr jamais parlé), et six mois plus tard, tout début juillet 1984, j’embarquais pour l’aventure, avec mon anglais très rudimentaire et beaucoup de fantasmes dans mes bagages.

J’ai vécu une année à Topeka, au Kansas, et je suis retourné de nombreuses fois aux USA depuis. J’avais la chance d’être dans une famille qui avait la bougeotte, et qui m’a fait découvrir une grande partie de l’Ouest Américain, du Nevada à la Californie, en passant par l’Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Mais aussi l’Arkansas, le Missouri, etc.

Je suis resté très proches d’eux. Les parents habitent désormais au Nouveau-Mexique, et j’adore cette région que j’ai pu explorer avec eux de nombreuses fois. Leurs enfants, qui ont mon âge, vivent dans le Colorado et au Kansas. Et Patrick, l’ami indirectement à l’origine de tout ça, vit lui en Californie !

J’ai pris sans filtre et sans recul le rêve américain en pleine figure, et j’ai adoré ça. Depuis, j’ai un rapport ambivalent à ce pays. Je l’adore et je le déteste à la fois, en quelque sorte. Je ne sais pas si j’aurai pu y vivre, mais je ne pourrai sans doute pas aujourd’hui.

Simon, “Bleu Guitare” est ton premier roman, mais ton métier est traducteur. Peux-tu nous dire comment tu es devenu traducteur ? Est-ce que cela a joué un rôle dans ta décision de passer à l’écriture ?

D’ailleurs, à quel moment t’est venue l’envie d’écrire ?

L’envie de raconter mes propres histoires remonte à l’enfance, quand je m’imaginais romancier ET scénariste ET réalisateur (ET dramaturge dans mon temps libre). Puis, vers la fin de mon adolescence, j’ai compris que je n’aimais pas les outils, hors stylo, machine à écrire ou traitement de texte, et que mon penchant pour la solitude ainsi que mon amour des mots et de l’objet-livre me destinaient avant tout à une carrière littéraire.

Tout le monde le sait, rares sont les auteurs qui peuvent vivre de leur plume. Il m’a donc semblé que la traduction était une bonne voie, une façon de garder un pied outre-Atlantique (je traduis principalement des auteurs américains) et de préserver une certaine indépendance tout en étant payé pour écrire régulièrement. Car oui, traduire c’est écrire, une œuvre dérivée certes, mais dans les faits il s’agit à 90% du même travail. Écrire, c’est avant tout réécrire, comme l’ont dit de nombreux auteurs à commencer par Hemingway, je crois. Et qu’est-ce que la traduction sinon de la réécriture ?

Malgré ça, durant toutes ces années consacrées à la traduction, l’envie d’imaginer mes propres récits ne m’a jamais quitté. Il fallait simplement trouver le temps, la confiance, la bonne histoire. Celle de “Bleu Guitare” me hantait depuis mon expérience angeline de la fin des années 1990, mais c’est il y a trois ans seulement que j’ai identifié la bonne voix, le bon narrateur, pour mener à bien ce projet.

Du coup, est-ce qu’on peut dire que tu as trouvé un bon équilibre, entre ton travail de traducteur, et celui d’auteur, où est-ce que c’est compliqué de concilier les deux ?

Je traduis depuis environ seize ans, et en seize ans j’ai perdu un tiers de mon pouvoir d’achat. De manière générale, nos tarifs – fixés essentiellement par les éditeurs malgré les tentatives trop timides du CNL pour nous soutenir – n’ont pas évolué depuis au moins vingt ans.

À cette situation économique intenable s’ajoute le fait qu’écrire mes propres romans en plus de traduire ceux des autres m’oblige à passer beaucoup plus de temps devant mon écran que je ne le souhaiterais. Pour l’heure, occupé à essayer de tenir mes différents délais, j’ai le nez dans le guidon. Mais il va bien falloir que je tire les conséquences de ce double constat.

Est-ce que tu as envisagé de traduire “Bleu Guitare” ?

Oui ! En général, les traducteurs littéraires ne traduisent que vers leur langue natale. Mais comme j’ai pu maîtriser l’anglais très tôt (merci aussi le collège + lycée international public !), comme à un moment de ma vie je l’ai même mieux parlé que le français, c’est une expérience que j’ai bien envie de tenter. Elle serait très différente de ce que je vis habituellement avec mes traductions. Étant l’auteur de la VO et n’œuvrant a priori pas pour le compte d’un éditeur, je m’octroierais plus de liberté pour laisser la langue cible – en l’occurrence l’américain – m’emmener là où elle a envie de m’emmener. Peut-être que mon narrateur aurait d’autres pensées, d’autres émotions. On peut même envisager que ses gestes, ses actions diffèrent.

Je précise qu’au début du roman tel qu’il existe aujourd’hui, le narrateur, un trentenaire d’origine lyonnaise ayant vécu la majeure partie de sa vie d’adulte à Los Angeles, évoque son choix de tenir son journal en français plutôt qu’en anglais. Il lui suffirait de faire le choix inverse…

Tu m’as dit également que tu travaillais à la rédaction d’un nouveau roman. Tu en es où de ce projet ?

Je n’en suis pas encore au stade de la rédaction. Seulement à celui des sensations, images, émotions.

Je n’ouvrirai pas mon cahier dédié avant d’avoir terminé le projet qui m’occupe actuellement, la traduction d’un grand classique anglais pour Litera, la jolie collection que viennent de lancer les éditions Gallmeister. C’est un chantier long et délicat qui va m’occuper pendant encore quelques semaines. Me lancer dans l’écriture d’un nouveau roman sera ma récompense pour l’avoir mené à bien. Mais j’ai hâte, inutile de te le dire.

Philippe, j’ai évoqué plus haut la longue gestation de “Bleu Guitare”. Je serais curieux de savoir : as-tu toi aussi nourri des projets qui ont mis beaucoup de temps avant d’aboutir ? Et dont la version finale était très différente de ce que tu imaginais au départ ?

Un jour, j’ai ressorti tous mes vieux carnets. Après toutes ces années, plus rien ne faisait sens, je ne savais plus à quoi ce que j’avais noté faisait référence, mais j’ai reporté dans un traitement de texte tout ce qui me semblait intéressant. C’est à partir de ça que j’ai construit Motel Valparaiso. Le livre lui-même a connu une longue gestation, d’abord à cause de ça : c’était un patchwork sans fil directeur.

J’ai eu la chance d’avoir un premier retour bienveillant de Guillaume Vissac, qui avait édité mon récit “L’appel de Londres” chez publie.net, et qui m’a permis de restructurer un peu mieux l’ensemble. Puis les deux éditrices d’Asphalte ont voulu croire en mon projet, et m’ont poussé à le reprendre de fond en comble. Dans la version publiée, il ne reste presque rien de mes notes de départ, mais cela m’a permis de faire la paix avec celui que j’étais, et surtout de ne pas avoir l’impression d’avoir gâché toutes ces années.

Aujourd’hui j’essaie de travailler beaucoup plus vite. J’ai tout de même quelques idées de bouquins qui me trottent dans la tête, et pour lesquels j’ai accumulé pas mal de matière.

Mais je suis beaucoup plus organisé ! J’ai des dossiers pour chacun de ces livres en devenir, et j’avance dessus par petites touches quand je ne suis pas accaparé par le projet en cours.

En parlant d’organisation : et notre concept de salon de thé littéraire, où les clients consommeraient pendant que nous écrivons -où nous appliquerions des tarifs dégressifs récompensant les clients qui veilleraient le mieux à notre concentration et notre productivité ? Te paraît-il prometteur ?

J’adorerais avoir plusieurs vies, ou des journées plus longues, qui permettraient de lancer plein de projets pas forcément littéraires, d’ailleurs. J’ai l’impression que c’est aussi un peu ton cas, non ?

Ah ! un lieu dans l’esprit du manuscript writing cafe que je mentionnais dans ma précédente infolettre, mais en inversant la proposition !

Figure-toi que Christophe Sanchez, qui est poète (et l’un des fondateurs avec moi de la revue “La Piscine”, que nous avons récemment décidé d’arrêter, malheureusement), m’a proposé la même chose !

J’ai toujours le rêve d’ouvrir un jour ma petite librairie, si possible dans un coin perdu, et où j’écrirai du matin au soir, seulement dérangé par les chats, et les deux ou trois clients qui oseraient s’aventurer ici. Un business plan tout à fait rentable, comme tu l’imagines !

J’ai des tonnes de projets dans mes bagages, mais une seule vie. C’est frustrant, souvent, mais aussi motivant. Comme je le dis plus haut, nous venons de mettre fin à la revue “La Piscine”, et déjà, j’ai envie de recréer une revue !

Simon, ton roman, “Bleu Guitare”, paraît le 17 mai aux éditions La Tengo, une maison, m’as-tu dit “dont les goûts en matière de roman noir, musique et ciné correspondent bien à l’univers de ce texte”. Par ailleurs, tu présentes “Bleu Guitare” comme “un roman qui fait un pas de côté par rapport au genre”.

Es-tu un lecteur de roman noir ? Et plus généralement, quels auteurs sont pour toi des références ou des influences ?

Ma culture “noire”, c’est surtout les figures tutélaires : Hammett, Chandler, Cain, Goodis, Thompson, et l’extraordinaire Dorothy B. Hughes dont j’ai eu la chance de retraduire le chef-d’œuvre “Un homme dans la brume” pour Rivages/noir. Parmi les auteurs plus proches de nous, James Ellroy et Elmore Leonard m’ont marqué. Chez la jeune génération, je suis fier d’être la voix française de William Boyle, qui construit un univers tragicomique épatant. Côté français, j’ai lu tout Manchette et je lis un Simenon de temps à autre. Parmi mes contemporains, j’attirerais l’attention sur “Nuit noire” de Christophe Siébert – qui est devenu un ami -, un roman d’une puissance rare que l’on trouve dans son recueil Métaphysique de la viande.

En ce qui concerne la littérature générale, j’alterne entre les grands classiques (principalement français, anglo-saxons, russes, italiens et japonais) – pour ne pas trop prendre de risque sur la qualité et la profondeur ! – et des textes moins connus ou plus récents que je sélectionne pour leur thème ou leur style. Fut une époque, je lisais quasi exclusivement en anglais – Dostoïevski, par exemple, je l’ai découvert dans les traductions de Richard Pevear et Larissa Volokhonsky – mais, aujourd’hui, j’aime lire même les Américains en VF, car j’apprends beaucoup du travail de mes consœurs et confrères.

Je lis aussi un peu de poésie, pas autant que j’aimerais car je suis accro aux histoires, aux personnages, et même à la grâce de la prose. Tiens, on n’a pas encore parlé de poésie, toi et moi. C’est un genre que tu lis ? Ce mot a-t-il une place dans ta vie ?

À 25 ans, j’ai découvert Léo Ferré qui m’a retourné la tête et m’a en quelque sorte initié à la poésie. La sienne, mais aussi Aragon, Rimbaud, Apollinaire. Ce goût ne m’a plus quitté, et je lis souvent de la poésie, oui. Christophe Sanchez, dont j’ai parlé plus haut, est un poète contemporain dont j’admire le travail. Emmanuel Laugier, que je croise régulièrement et que j’aime aussi beaucoup.

De la poésie, j’en écris en douce, mais je ne publie pas, sauf pour un recueil que j’ai édité moi-même, il y a quelques années. En revanche, j’essaie de nourrir mes textes de poésie, d’en passer en contrebande, en quelque sorte.

En dehors de la littérature, est-ce que la musique et le cinéma comptent aussi pour toi, Simon ?

Je ne peux pas vivre sans musique. C’est comme une drogue ou, si on veut être plus positif, un médicament. Mes goûts sont trop éclectiques pour que je dresse une liste de noms ou même de genres. Je peux écouter des artistes objectivement grandissimes comme Bill Evans ou Serge Gainsbourg, et la pire soupe des années 1980 parce qu’elle me rappelle les sonorités de mon enfance, les sons associés à mes premières émotions.

Un de mes plus grands vices, c’est la Bubblegum Pop, notamment les deux groupes formés par Maurice Starr, les New Kids on the Block et New Edition. Le monde me paraît souvent si froid et si dur que j’ai besoin de ces shoots de douceur, ces mélodies hypersucrées. Mais j’ai aussi mes humeurs Nine Inch Nails, quand une certaine rage me prend.

Pour le cinéma… ça aurait encore moins de sens de citer des noms. Ce qui est sûr, c’est que mon regard est beaucoup plus critique que mon oreille. Je ne supporterais pas de voir un mauvais film, enfin un film que je considère mauvais, même pour passer le temps, même pour rigoler entre potes. Un film, c’est trop important, un univers dans lequel j’accepte d’être happé, une autre vie qu’il m’est donné de vivre. Sans surprise, la géographie joue un rôle important dans mes choix. Même si la critique dans “Le Monde” n’est pas excellente, il y a de fortes chances pour que je me laisse tenter par un film tourné dans le Vercors, par exemple.

Tu connais le Vercors, Philippe ? Ça te dit qu’on y ouvre une succursale de notre salon de thé littéraire montpelliérain ?

Eh bien, voilà ! Le lieu idéal pour notre café-librairie ! Je ne connais pas, non, mais c’est un lieu qui me fait rêver, évidemment. Y faire du saut à l’élastique, tout ça… Mais, dis-moi, si le cinéma tient une si grande place dans ta vie, n’as-tu pas été tenté par lui, plutôt que par l’écriture ?

Je te le disais, je suis un rêveur. Assez littéralement, voire pathologiquement, comme le “Walter Mitty” de la nouvelle de James Thurber.

La musique m’aide à rêver, c’est mon carburant. Dès que j’en écoute avec un tant soit peu d’attention, chez moi, à un concert ou au supermarché, les images surgissent… Mais l’art qui, en tant que tel, se rapproche le plus du rêve, c’est évidemment le cinéma. D’où l’énorme attirance qu’il a toujours exercée sur moi. Et ma grande déception le jour où mon père m’a ramené une caméra empruntée à son boulot. Il n’y a pas eu d’étincelle entre cette machine et moi, sans doute parce que je suis trop maladroit, trop peu bricoleur, trop purement rêveur.

Quand je suis parti à Los Angeles à dix-huit ans, c’était donc dans l’idée de devenir acteur ou scénariste. Mais, vu que j’ai rapidement commencé à perdre mes cheveux et qu’il y avait déjà Bruce Willis sur ce créneau peu porteur, je me suis concentré sur l’écriture de scénario. Mes débuts étaient plutôt encourageants, mais soudain je me suis retrouvé bloqué. Panne sèche d’inspiration. Peut-être parce qu’on me demandait d’écrire un produit trop formaté… Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de me concentrer sur la littérature.

Je t’ai interrogé sur la musique, le cinéma, la littérature… Es-tu aussi un lecteur de comics ?

Parmi mes premières émotions “made in USA”, il y a en effet les comics (je n’ai d’ailleurs quasiment jamais lu de mangas ni de BD franco-belge). D’abord les Marvel que l’on trouvait dans les revues “Strange”ou “Titan”, puis les DC Comics quand j’ai succombé – là encore bien plus fort que tous mes petits camarades – à la folie qui a accompagné la sortie du “Batman”de Tim Burton. La preuve s’il en fallait que l’Amérique était the place to be : c’est là que les super-héros avaient élu domicile ! Qui imaginerait qu’un type s’emmerde à faire le voyage depuis Krypton pour se retrouver à voler au-dessus du Marais ? Ça ferait un bide, les lecteurs français n’y croiraient pas une seule seconde.

Ah, mais il y a Superdupont !

Très juste, Superdupont, mais c’est une parodie, non ? Les Américains, eux, hésitent moins à fantasmer leur propre pays. Parfois de manière dangereuse, certes.

J’avais cessé de lire des comics à l’adolescence, mais récemment je m’y suis remis un peu, séduit par les couvertures des albums Urban Comics, la maison qui traduit les DC. Cette esthétique me touche toujours beaucoup. L’univers de Batman, et surtout de la femme fatale Catwoman, est éminemment “noir”, non ? Et puis il y a quelque chose dans la grâce puissante des corps, des mouvements… Quand Catwoman fend le ciel de Gotham, c’est comme lorsque Michael Jackson danse : j’ai l’impression d’éprouver la quintessence de l’Amérique, mon Amérique en tout cas.

As-tu toi aussi une image, un son, un concept, quelque chose qui représenterait la quintessence de ton Amérique, Philippe ?

Spontanément, je dirai aujourd’hui Springsteen et Dylan pour la musique, David Lynch pour le cinéma.

Mais quand je me sens nostalgique, j’élabore des playlists de ce que j’écoutais là-bas en 84-85. De la power pop : les Plimsouls ou les Go-go’s, et du punk US, façon Dead Kennedys ou Black Flagg (que j’ai vu en concert à Topeka, incroyable, non ?).

Côté cinéma, j’ai un peu honte de le dire, les films qui m’ont marqué à 17 ans, ce sont ceux John Hughes : “The Breakfast Club”, “Ferris Bueller’s Day Off”, par exemple. Ou encore “Pretty in Pink”, “National Lampoon’s Vacation” ou “Animal House”. Plus avouable : “Repo Man”, “Risky Business”, les “Blues Brothers”. Cela dit je n’en ai revu aucun depuis, alors…

Pour finir, j’ai une dernière question pour toi, Simon. Quand je t’ai proposé de prendre une photo de ton bureau, comme c’est un peu la coutume ici, tu m’as écrit : “Jamais tu ne publieras la moindre photo du mien, une cellule de prison à peine décorée par quelques posters de thrillers plus ou moins érotiques, la honte de notre appartement… C’est d’ailleurs un sujet intéressant, quoique triste en ce qui me concerne”. Tu imagines bien que cela donne envie d’en savoir plus !

Oh là là ! Je t’ai écrit ça ? Ma femme va encore dire que je suis un “drama king”. Reste qu’investir un espace, c’est très compliqué pour moi. Je peux fixer au mur une affiche de film susceptible de m’inspirer dans mon travail, ou une carte en relief d’une de mes régions préférées, mais je ne sais pas “décorer”. Ni même meubler de manière pratique sinon esthétique. Voilà autre chose qui désole ma femme, d’autant que je m’autorise à porter un regard très critique sur la déco des autres ! Elle ne peut pas changer une ampoule dans notre salon sans que j’y trouve quelque chose à redire.

Mais pour mon “antre”, je fais un blocage. Je crois que je n’aime pas avoir l’impression de m’installer durablement quelque part. Ça touche à quelque chose de douloureux, lié à la peur de la mort, au passage du temps, à des traumatismes de l’enfance, je ne sais pas… Grâce à une de tes précédentes newsletters, j’ai pu découvrir une photo de ton bureau, ta “man-cave” comme tu dis. J’aimerais beaucoup travailler dans un environnement comme ça, à la fois chaleureux, rock’n’roll et super-héroïque. Si jamais tu le mets en location pendant tes vacances…

Bleu Guitar, Simon Baril, La Tengo, 18€.

Cet entretien est tiré de la Newsletter de Philippe Castelnau. Son roman “Motel Valparaiso” est sorti en 2022 aux éditons Asphalte. Son site, ici. Les photos sont également de lui.

Entretien très intéressant. Simon je vois que tu ne manques pas d’idées ni de projets, seulement de temps. Seize ans déjà… j’ai l’impression que c’était hyères. 😉